Coordinateur commun

Raphaël Zarka a commencé par faire du skate. Puis des études d’art. Et il a subtilement combiné les deux. De parallèles en analogies, il décrypte l’activité adolescente et la contextualise dans le temps et l’espace, tout en ayant un regard critique sur le déroulement des événements et la façon dont il se sont enchaînés.

Un travail méticuleux qu’il a consigné dans plusieurs livres concis, précis et accessibles. Depuis, il est devenu très célèbre et il a fait plein de trucs en France et à l’étranger, il a étendu son champ de recherche et étayé son propos, tout en gardant un œil sur le skateboard et mettre en situation des espaces pour qu’ils s’y adaptent.

*Tu peux nous présenter les grandes lignes de ton parcours ?

Je viens d’un petit village à côté de Nîmes et j’ai commencé à faire du skate vers 8 ans. À 11 ans, j’ai eu ma première vraie board, une Nicky Guerrero Gordon & Smith.

J’ai fait les beaux-arts en Angleterre, puis à Paris. Avant 96, j’étais à fond dans le skate, ça me prenait toute mon énergie. Puis je m’en suis désintéressé, j’ai fait une dissociation entre le skate et son côté adolescent instinctif, et ce que je pensais être les beaux-arts, ou ce que l’on m’en disait, quelque chose de sérieux.

Je ne pouvais pas faire les deux choses à moitié. De mon côté c’était aussi intellectuel, alors que j’étais en Angleterre et que les pays anglo-saxons ont beaucoup moins ce clivage entre la culture underground et la culture officielle.

Quand j’ai fini les beaux-arts en 2002, je faisais de la photo, de formes en béton isolées dans la nature par exemple. Et en feuilletant à nouveau des magazines de skate, et en regardant un site sur l’histoire du skate, j’ai vu des photos de Warren Bolster de full pipes dans le désert, et j’ai fait un rapprochement avec ma démarche.

« (Roger Caillois) explique que la pulsion de jeu persiste, il faut que tu l’as complexifie et il appelle ça le ludus »

*Tu t’intéressais à quoi plus précisément dans l’art ?

Le Land art, l’art minimal, les sculptures primaires que je découvrais. Je trouvais stimulant de parcourir les espaces et les villes, plutôt que d’être dans un atelier. C’est un peu caricatural mais c’est une vision de l’art où tu es en train de chercher, qu’on aurait pu lier à la pratique du skate. Quand tu arrives dans un nouvel espace, une nouvelle ville, tu es tout de suite en train de regarder les endroits ridables.

J’ai compris que les choses n’étaient pas si compartimentées. Des artistes s’intéressaient au skate, mais pas de la manière dont je voyais les choses. Ed Templeton exposait au Palais de Tokyo ou un copain comme Michaël Viallat fabriquait des sculptures très minimalistes, en bois, avec des courbes.

J’avais l’impression que quelque chose me liait au skate, pas au niveau de l’imagerie, plutôt liée au graphisme. Ou le fait de s’adapter à un espace, de chercher des endroits, de leur donner une nouvelle fonction. C’est une démarche reconnue et les skateurs en ont conscience maintenant. C’est à partir de là que je me suis intéressé à l’histoire du skate.

*C’est une démarche artistique ou intellectuelle ?

C’est peut-être plus intellectuel, parce que le skate n’est pas le sujet de ma pratique en tant qu’artiste. Le skate croise des intérêts communs à l’art, et en tant qu’artiste et en tant que skateur, je m’intéresse quand parfois ça se rencontre. Vu que l’essai fait partie de ma manière de travailler, j’ai commencé à prendre des notes sur les points de convergences entre le skate et les pratiques de l’art comme le Land art et la performance.

C’était aussi poser la question : « Qu’est-ce que la spécificité du skateboard en tant qu’activité ? ». Je suis parti d’un livre des années 50 de Roger Caillois, Les jeux et les hommes, dans lequel il catégorise les jeux. C’est fascinant et ça éclaire sur ce qu’est le skate.

Caillois classifie les jeux de compétitions – le sport, les échecs, les jeux où tu te déguises, les jeux de vertige –, ceux liés à la transe et les jeux de hasard. Il fait un panorama des manières de jouer.

Il explicite le concept de pulsion de jeu, qu’il nomme la païdia. Par exemple, quand tu es gamin, c’est le fait de faire du tourniquet, de tourner sur soi-même ou de glisser sur une rampe d’escalier. Il explique que la pulsion de jeu persiste, il faut que tu l’as complexifie et il appelle ça le ludus. Tu ajoutes des contraintes, donc à la glissade sur une rampe d’escalier tu ajoutes la board.

Il y avait des liens qui m’ont permis de comprendre le skate d’une manière que je n’avais pas regardée. Caillois regroupe les catégories de jeu deux par deux et explique que certaines ne sont pas conciliables, comme la compétition et le vertige. Tu sens que parfois il s’embrouille, car il classe le ski dans la compétition mais aussi dans le vertige. J’ai pensé qu’il y avait une faille.

Le skateboard, et les sports de glisse en général, c’est à la fois la recherche du vertige et en même temps pour que ça ne soit pas destructeur il faut une certaine maîtrise. C’est donc entre le plaisir et la maîtrise.

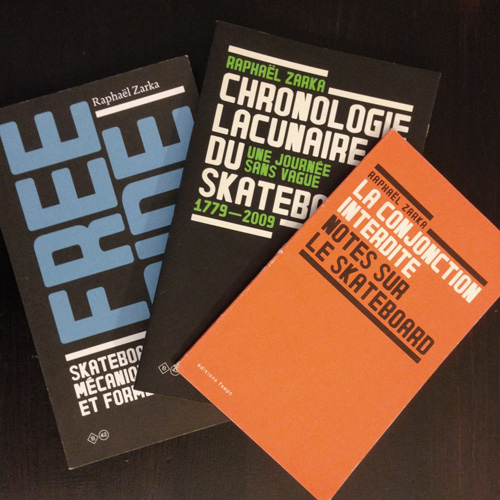

J’ai aussi considéré la transmission du vertige, avec les vidéos, la compétition tacite et le spectacle. Tout ça était dans mon premier essai La conjonction interdite. J’ai été surpris car le texte a été bien reçu par les gens de l’art contemporain.

« J’ai voulu que n’importe quel curieux puisse apprendre des choses sur le skate sans se sentir exclu »

*Dans ton deuxième livre, Chronologie lacunaire du skateboard, tu choisis une autre voie.

Quand je classais toutes ces informations sur le skate, je l’ai fait chronologiquement pour m’y retrouver. Ça a pris de l’importance et j’ai été pris à mon propre piège. Donc j’ai pris un an pour tout mettre sur papier.

Je suis parti de la rétrospective publiée dans le numéro des 10 ans du magazine Thrasher, j’ai relu Concrete Wave de Michael Brooke, le livre de Jocko Weyland The answer is never, qui est mon préféré, les articles sur Dogtown et j’ai recoupé les informations précises.

Dans mes études on m’a habitué à appliquer une certaine rigueur et de la précision. Je voulais appliquer ces méthodes à l’histoire du skateboard, soit quelque chose d’objectif, avec quelques informations subjectives. J’ai voulu que n’importe quel curieux puisse apprendre des choses sur le skate sans se sentir exclu.

C’est une image générale du skate, centré sur les États-Unis, car je ne pense pas que le skate aurait pu naître à un autre endroit, pour des raisons de climat ou d’architecture.

C’était important de montrer l’histoire du skate telle qu’on se la représente. Parfois, ça n’est pas si loin de la mythologie, comme l’histoire des débuts du street car Lucero se fait virer du skate-park. C’est possible que ça se soit passé à peu près comme ça, et ça a permis de fabriquer une image forte.

*Tu t’étends sur le skateur Mark Gonzales, il représente quoi selon toi ?

Ce que j’aime chez Gonz [Mark Gonzales – ndlr], et Pontus Alv par exemple, c’est que le skate n’est pas de la monomanie pour eux. C’est très important dans leur vie, mais ça les emmène à aller voir ailleurs.

Le skate a fabriqué ma manière de regarder les choses à un moment donné, et les études d’art ont complété ce regard. Ce serait différent si je n’avais pas pratiqué le skate. Le skateboard ouvre et on peut l’appréhender de plusieurs façons.

Je suis fasciné par les skateurs qui ont un pied dans deux milieux. Par exemple, je skate régulièrement avec un Japonais qui étudie le piano en France. Et de penser que je skate avec un skateur-pianiste, ça me fascine. Il a un protège-poignet, donc quand tu le connais, tu comprends pourquoi ça s’impose. C’est ça qui m’intéresse.

« Burnside, de Portland, c’est un espace qui fascine

dans le milieu de l’art »

*Comment est perçu ton travail dans le milieu de l’art ?

Des critiques d’art et des amis artistes ont réussi à lire le livre. Certains l’ont lu comme une espèce de roman, en sautant certains passages, en suivant des gens comme Peralta ou Alva, qui sont toujours présents aujourd’hui. Ou alors ils ont été intéressés par l’évolution d’une pratique qui s’inscrit dans des espaces particuliers.

On peut faire un parallèle avec l’art qui considère que la ville n’est pas quelque chose de donnée, mais qui se construit. C’est passionnant de comprendre de quelles façons les skateurs considèrent la ville, les escaliers, ou comment ils se sont appropriés les piscines et les ditchs de Californie.

Les artistes comprennent le côté monomaniaque du skate, mais ne pourront pas repérer un anti-skate dans un espace. Quand je fais des interventions dans les écoles d’art, je montre la vidéo de Rob Dyrdek à la Skate Plaza où il décrit les différents éléments qui la composent. Les gens de l’art sont fascinés par ce gars qui connaît tout sur la taille des marches, les caractéristiques des mains courantes, la vitesse que ça implique…

Je cite aussi souvent un texte d’Ocean Howell sur les moyens de détourner l’architecture. Il explique l’évolution des anti-skates ou que l’Embarcadero de SF a été rendu plus sain du fait qu’il a été investi par les skateurs. Pour ensuite en interdire son accès. Il parle aussi de Burnside de Portland, c’est un espace qui fascine dans le milieu de l’art.

Chronologie lacunaire du skateboard 1779 → 2005 (2006)

La conjonction interdite – notes sur le skateboard (2007)

Chronologie lacunaire du skateboard 1779 → 2009 (2009)

Free ride (2011)